张晓刚

张晓刚工作室,张晓刚新作使用了多层纸张及综合材料拼贴 © 张晓刚工作室,佩斯画廊供图

年表

2017年

“1989年之后的中国艺术:世界剧院”,纽约古根海姆美术馆;

“中国梦”,美国Massachusetts艺术与设计学院美术馆,波士顿,美国;

“金蝉脱壳:艺术史家黄专逝世周年艺术展”,深圳OCAT当代艺术中心,深圳,中国;

“时代质感——四川美术学院作品展”,中国美术馆,北京,中国;

“安仁双年展:今日之往昔”,安仁,中国;

2016年

“索尔·勒维特与张晓刚”,佩斯北京画廊,北京,中国;

“中国当代艺术四十年”,ARTISTREE,香港;

“中国私语-希克收藏展”,伯尔尼美术馆,瑞士;

“关于展览的展览”,北京OCAT当代艺术中心,北京,中国;

“本土:变革中的中国艺术家”,路易威登基金会艺术中心,巴黎,法国;

2015年

“民间的力量——北京民生现代美术馆开馆展”,北京民生现代美术馆,北京,中国;

“中国8——莱茵鲁尔区中国当代艺术展”,杜塞尔多夫北莱茵威斯特法伦会展中心/MKM酷博斯米尔勒当代艺术博物馆,杜塞尔多夫/杜伊斯堡,德国;

“时代转化的中国创造”,ARoS,丹麦;

“破图集——中国当代艺术家处理图像的方法”,寺上美术馆,北京,中国;

2014年

1月,赴香港,参加汉雅轩画廊三十周年庆典活动,出席在包氏画廊举办“偏好:汉雅一百”回顾展开幕,《血缘-大家庭:全家福1号》参展;

5月初,赴香港出席香港亚洲协会表彰年度艺术家晚宴,与巴尔提·卡尔(Bharti Kher)、刘国松、村上隆一同被评为年度最杰出艺术家。随后出席在佩斯香港画廊开幕的纸本油画个展Zhang Xiaogang并观摩香港巴塞尔博览会;

6月11日,赴韩国大邱,出席14日在韩国大邱美术馆举办的大型个人回顾展ZHANG XIAOGANG, MEMORY+ING开幕式。《红梅与药瓶》(2012)被大邱美术馆收藏;

2014年

“社会风景:中国当代绘画中的风景叙事”,成都市国际文化艺术品交流中心,成都,中国;

2013年

3月10日起,在纽约曼哈顿6大道18街44号8楼进行雕塑作品创作;

3月29日,个展Zhang Xiaogang(张晓刚)在纽约佩斯画廊开幕,共有19件雕塑作品、四幅油画作品展出。作品销售创下佩斯画廊50年来的单个展览作品最高销售纪录;

4月14日,在芝加哥伊利诺伊大学人文艺术学院与研究生座谈;

5月19日-5月25日,参加首届香港巴塞尔艺术博览会,与冷林合作主题为“艺术家与画廊”的讲座;

6月25日,展开20天的欧洲游历,参观喜爱的艺术大师们曾经生活和创作过的地方,包括阿维尼翁、圣雷米修道院、阿尔勒城、巴塞罗那、托累多、马德里、杜塞尔多夫、阿姆斯特丹等;

7月23日,由雅昌文化集团、人民美术出版社、张晓刚工作室三方合作的图书《张晓刚:作品、文献与研究1981-2014》在北京召开第一次编辑会议;

12月,作为中国当代艺术的标志性人物入选由英国Thames & Hudson出版公司出版的《定义我们时代的100件艺术品》(100 Works of Art that will Define Our Age);

2012年

8月9日-8月24日,应捷克大使之邀赴布拉格考察。在捷克期间拜访已故诗人艺术家伯胡斯拉夫·雷涅克(Bohuslav Reynek)故居,艺术家简·索德克(Jan Saudek)、弗拉基米尔·可可利(Vladimír Kokolia)、托马什·塞撒罗夫斯基(TomášCísařovský)等工作室。参观捷克国家美术馆并观摩该馆藏的齐白石原作。期间还赴柏林参观著名美术馆及画廊;

12月12日,“北京之声:张晓刚”个展在佩斯北京开幕;

2011年

1月,作品《红梅》在由吕澎策划、纽约旧金山亚洲艺术博物馆举办的展览Pure Views:New Painting from China(溪山清远——中国新绘画)上展出;

5月13日,在北京阜外心血管医院接受第二次心脏支架手术;

6月28日,与美国伊利诺伊大学美术史系教授乔纳森·芬恩伯格(Jonathan Fineberg)、徐钢为即将在费顿出版社(Phaidon)出版的专著Zhang Xiaogang: Disquieting Memories进行首次对谈;

9月,《忘川》、《绿墙:风景与电视》等参加湖南“第三届艺术长沙”展;

2010年

2月,书信集《失忆与记忆——张晓刚书信集(1981-1996)》由北京大学出版社出版;

5月14日,母亲辞世;

7月,接受四川美术学院颁发的研究生导师证书;

《绑辫子的女孩》、《失忆与记忆:闭着眼的男孩》参加英国沃尔索尔新艺术美术馆举办的国际性当代艺术群展Behind the Mask;

10月15日,文献个展“灵魂上的影子:张晓刚实验报告展”在坦克库·重庆当代艺术中心开幕,系统梳理其艺术历程。期间出席四川美术学院校庆70周年校庆活动;

11月,在北京阜外心血管医院就诊,接受心脏支架手术;

12月9日,个展“16:9”在今日美术馆开幕;

2009年

3月20日,为已故启蒙老师林聆先生在云南省博物馆策划主办回顾展“个人反射历史——林聆的绘画”,并出版画集;

3月27日,个展Zhang Xiaogang: Shadows in the Soul(张晓刚:灵魂上的影子)在澳大利亚昆士兰美术馆之现代美术馆(GOMA)开幕,展览系统回顾了20年的艺术历程,展出了从早期作品“圭山”速写,“黑白之间的幽灵”到近年新作“里和外”风景油画和“描述”系列等,同时举办讲座介绍自己的创作历程;

6月,携新作《如何成为马可波罗之手电筒和指南针》、《如何成为马可波罗之有望远镜和圣经的房间》、《如何成为马可波罗之有蜡烛和圣经的房间》3幅镜面作品参加“给马可波罗的礼物——第53届威尼斯国际艺术双年展特别机构邀请展”,期间观摩巴塞尔艺术博览会;

9月,个展“史记”在佩斯北京举办;

11月,中国当代艺术研究院成立,出席挂牌仪式,并受聘出任院士;

2008年

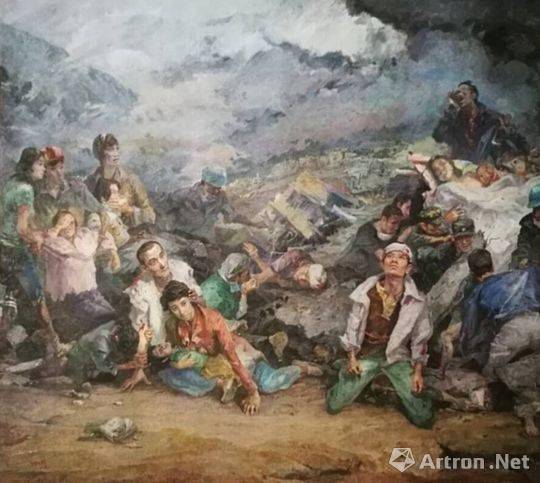

7月,为汶川地震灾区创作的作品《父亲与女儿》(2008)参加吕澎、周春芽组织的义拍,并将义拍所得全部捐献给中国红十字会,用于灾区的救援和重建;

7月-10月,在美国旧金山现代美术馆(SFMOMA)举办的展览Half-Life of a Dream: Contemporary Chinese Art from the Logan Collection中展出了两件Vicki and Kent Logan收藏的布面油画作品,其中《血缘-大家庭10号》(1996)赠予美国旧金山现代美术馆,并在2012年12月在该馆举办的展览Don't Be Shy, Don't Hold Back展出;

8月,成为纽约佩斯画廊签约艺术家;

9月,个展Chinese Painting-Zhang Xiaogang(中国绘画——张晓刚)在布拉格鲁道夫美术馆开幕,展出了“血缘-大家庭”系列经典作品、“描述”系列和“里和外”系列等作品;

10月,个展Revision(修正)在纽约佩斯威尔登斯坦开幕,展出“绿墙”系列新作,被美国媒体评为年度最佳展览之一。期间拜访艺术家查克·克洛斯(Chuck Close)在纽约的工作室;

2007年

1月,开始制作雕塑作品;

3月,赴俄罗斯,参加由程昕东策划,在莫斯科特列恰科夫美术馆举办的“中国当代社会艺术展”,期间观摩正在展出的前苏联“政治波普艺术”,再次感受社会主义艺术对中国的深刻影响;

9月,个展“Zhang Xiaogang”在芬兰坦佩雷的萨拉·希尔顿美术馆开幕;

10月,应美国伊利诺伊大学美术史系教授乔纳森·芬恩伯格(Jonathan Fineberg)之邀,在伊利诺伊大学举办讲座“Personal History”;

参加奥地利维也纳路德维希基金会现代美术馆举办的展览Facing Reality-Selection of Chinese Contemporary Art(中国——面向现实),7幅作品和14幅“描述”系列参展;

11月底,工作室迁至北京市朝阳区何各庄顺白路72号院,将工作室外墙粉刷成土红色;

12月10日,四川美术学院张晓刚工作室正式启动,任特聘教授;

2006年

3月,《血缘-大家庭:同志17号》在纽约苏富比的拍卖中创当年中国当代艺术最高拍卖纪录;

4月,个展“家园”在北京公社举办,展出作品“里和外”系列12幅,“描述”系列之《描述:英雄儿女2006-1》等10幅;

张晓刚艺术工作室在四川美术学院创立,旨在鼓励青年艺术家投身创作;

7月初,个展Zhang Xiaogang(张晓刚展)在日本东京Wonder Site Shibuya艺术中心举办;

9月,“描述”系列参加由巫鸿策划,在纽约华美协进社美术馆举办的展览Shu: Reinventing Books in Contemporary Chinese Art,12月份巡展至西雅图亚洲美术馆;

10月,“描述”系列作品参加由高世民策划,在杭州举办的展览“寓言”,撤展期间因运输问题近半作品被毁;

11月,个展Zhang Xiaogang: Amnesia and Memory(失忆与记忆——张晓刚)在韩国首尔阿特塞帝画廊举办;

2005年

年初,参加由黄专策划的深圳地铁壁画项目,创作五联油画作品《大家庭-地铁》,并被深圳OCT当代艺术中心收藏;

春节期间,在云南沅江采风写生,风景系列作品的创作灵感由此产生;

4月,赴纽约,个展“张晓刚2005”在美国Max Protetch画廊举办,展出“失忆与记忆”系列作品,期间考察了纽约当代艺术及画廊发展现状;

4月底,赴台湾,参加在关渡美术馆举办的展览“明日、不回眸——中国当代艺术”;

6月,《血缘-大家庭10号》、《红婴》(2005)等4幅作品参加瑞士伯尔尼美术馆举办的Mahjong: Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg(麻将:中国当代艺术希克收藏展);

7月,开始尝试全新创作样式,后定名为“描述”系列,即用手记的方式与公共图像的资源进行并置式“描述”;

9月,“描述”系列首次参加由黄专策展、在北京OCAT举办的展览“柏拉图和它的七种精灵”;

11月,工作室搬到望京北湖渠桥旁的酒厂艺术园,将工作室外墙涂成黄色,以此怀念云南;

2004年

3月,出席由张颂仁策划、香港艺术中心主办的个展“时代的脐带——张晓刚绘画1989至2004”,展出1988年至2004年间创作的五十余件作品,是首次具有回顾性的个人展览,期间举行学术报告,讲述个人艺术创作历程;

9月,作品《失忆与记忆1号》、《失忆与记忆3号》、《失忆与记忆6号》参加上海美术馆举办的“上海双年展”;

12月,“失忆与记忆的一周”共7幅作品参加由翁菱策划、在上海外滩三号沪申画廊举办的展览“世界三”;

2003年

年初,在北京崔各庄费家村建立新工作室;

4月,“非典”期间回到成都,期间撰文《至卡特琳娜的信》,论述关于“失忆与记忆”系列作品的基本想法;

5月,在昆明西坝永乐路创建昆明工作室,将工作室外墙涂为黑色,以此怀念北方的景色;

6月,赴法国,个展“张晓刚:失忆与记忆”在巴黎法兰西画廊举办;

10月,中法文化年开幕,作品《血缘-大家庭:四姐妹》参加在法国金门宫举办的展览“东方既白——二十世纪中国绘画”;

2002年

5月,作品参加四川美术学院美术馆举办的“再看77·78艺术作品邀请展”及“四川美术学院77·78现象研讨会”,并举办讲座,题目为《北京部分艺术家工作状态》;

11月,作品参加由黄专策划、在深圳何香凝美术馆举办的展览“图像就是力量——王广义、张晓刚、方力钧的艺术”;

2001年

春节,参与叶永青创办的昆明“创库”工作室小区的建立规划;

10月,赴英国,参加伦敦红楼轩画廊举办的展览Dream 2001-Contemporary Chinese Art Exhibition,作品《女孩》(2001)参展,期间考察了解英国当代艺术现状;

12月,参加四川成都现代艺术馆举办的“样板·架上:第一届成都双年展”,参展作品《吐舌头的男孩》被澳大利亚悉尼新南威尔士艺术馆收藏;

2000年

1月,赴成都,参加在成都现代艺术馆举办的“世纪之门:中国艺术邀请展”,参展作品之一《血缘-大家庭:姐弟1号》(1999)被英国GASWORKS艺术基金会收藏;

3月,布面油画作品《同志14号》(1999)被上海美术馆收藏;

应邀赴韩国,参加Kwangju Biennale 2000: Man + Space(人+间——第三届光州国际当代艺术双年展);

10月,首次纽约个展“张晓刚2000”在纽约Max Protetch画廊举办,因故未能出席;

11月,赴法国,参加由亚眠市Musée de Picardie举办的“中国当代艺术邀请展”,参展作品《血缘-大家庭4号》(1996)被该美术馆收藏;

1999年

4月,个展“同志”在巴黎法兰西画廊举办;

10月,移居北京花家地西里;

1998年

4月,《血缘-大家庭:两个同志》参加在比利时当代美术馆举办的纪念马格利特诞辰一百年特别展Rene Magritte and the Contemporary Art,并发表文章《我与马格利特》;

10月,《血缘-大家庭:全家福1号》、《血缘-大家庭2号》参加由高名潞策划、在美国亚洲协会美术馆、P.S.1博物馆举办的展览Inside Out:New Chinese Art(开放的本体:中国新艺术展)。展览在1999年2月起巡展至旧金山现代艺术博物馆和亚洲艺术博物馆等;

1997年

1月,向四川美术学院提出停薪留职申请;

3月,应邀赴香港,领取由英国Coutt's国际当代艺术基金会颁发的“当代亚洲艺术新人奖”;

4月,《血缘-大家庭17号》参加由黄专策划、在香港艺术中心举办的“首届当代艺术学术邀请展”,并获得文献奖;

12月,个展“张晓刚,血缘:大家庭1997”在中央美术学院画廊举办,“血缘-大家庭”系列作品在国内首次全面展出;

1996年

2月,赴德国,“血缘-大家庭”系列三联油画作品——《血缘-大家庭7号》、《血缘-大家庭8号》、《血缘-大家庭9号》参加在德国波恩艺术博物馆主办的展览China im Aufbruch(觉醒中的中国),并于1997年2月起依次在维也纳、新加坡、哥本哈根、华沙巡展;

3月,赴美国,作品《血缘-大家庭 15 号》(1996)等参加纽约牙买加艺术中心举办的展览Dream Shares: Five Artists from Mainland China(分享梦想:五位来自中国的艺术家);

4月,移居成都玉林小区沙子堰东巷5号;

6月,应邀赴英国参加爱丁堡艺术节,期间6幅“血缘-大家庭”系列作品参加在英国爱丁堡水果市场艺术中心举办的展览Reckoning with the Past-Contemporary Chinese Painting(追昔——中国当代绘画);

9月,《血缘-大家庭:同志与红色婴儿》、《血缘-大家庭:三个同志》、《血缘-大家庭6号》(1995)参加在澳大利亚昆士兰美术馆举办的The Second Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art,其中,《血缘-大家庭:同志与红色婴儿》被昆士兰美术馆收藏;

1995年

3月,收到第46届威尼斯双年展组委会邀请;

6月,《血缘-大家庭:三个同志》等3幅作品参加在西班牙巴塞罗那圣莫妮卡艺术中心举办的展览Des del País del Centre: avantguardes artístiques xineses。期间拜访综合材料艺术家安东尼·塔皮埃斯(Antoni Tàpies)工作室;

7月,赴意大利,《血缘-大家庭1号》、《血缘-大家庭2号》、《血缘-大家庭3号》参加意大利第46届威尼斯国际艺术双年展主题展Identity and Alterity: Figures of the Body 1895-1995(身份与差异:1895-1995人物的具象);

9月,《血缘-大家庭:全家福1号》等参加由栗宪庭策划、德国汉堡国际前卫文化中心主办的展览Der Abschied von der Ideologie: Neue Kunst aus China(从国家意识形态出走——中国新艺术展);

1994年

4月,收到“第22届圣保罗国际双年展”组委会参展邀请;

7月28日,女儿张文怡出生;

10月,《血缘-大家庭:全家福1号》、《血缘-大家庭:全家福2号》、《血缘-大家庭:三个同志》、《血缘-大家庭:两个同志》参加“第22届圣保罗国际双年展”并获得铜奖;

1993年

1月31日起,《黑色三部曲之一恐怖》、《黑色三部曲之二冥想》、《夜1号》、《手记1号:1999页如是说》、《手记2号:远方的来信》、《手记3号:致不为人知的历史作家》参加由栗宪庭、张颂仁等策划、在香港举办的“后八九中国新艺术”(附一九七九至八九回顾展),后陆续巡展至英国、澳大利亚等;

夏天,回到昆明家中,偶然翻看父母的老照片,受到触动,结合近些年的艺术反思开始肖像画实验,“大家庭”的雏形由此酝酿,后成为“血缘-大家庭”系列;

12月,《全家福》等13件作品参加与周春芽、王川、毛旭辉、叶永青联合自费举办,特邀王林策划,在成都四川省美术馆举办的“九十年代的中国美术:‘中国经验’画展”及研讨会。其中《手抄本1号》(1993),《手抄本2号》(1993)两幅作品被主办方撤掉。参展作品之一《全家福1号》被日本德岛县立近代美术馆收藏;

1992年

春节后,为建党七十周年展览创作完成的作品《创世篇:一个共和国的诞生一号》被退回,随后完成《创世篇:一个共和国的诞生二号》,决定暂停创作;

6月,应德国卡塞尔大学教授莱勒·卡尔哈尔德(Reiner Kallhardt)教授邀请赴欧洲游学三个月;

10月,《创世篇》参加由吕澎等人主持的“首届广州九十年代艺术双年展览”并获得优秀奖;

在香港与汉雅轩负责人张颂仁开始洽谈合作;

12月,参加在北京举办的“第二届中国油画艺术研究讨会”并介绍第九届卡寨尔文献展;

1991年

1月,《黑色三部曲之三忧郁》参加由郑胜天策划,在美国加州亚太博物馆举办的“不和塞尚玩牌:八十年代中国‘新潮’和‘前卫’艺术”,并被亚太博物馆收藏;

6月底,作品照片及相关资料参加在北京中国画研究院展览厅举办的“北京西三环艺术研究文献(资料)展”第一回,并在重庆、南京等地巡展,后又巡展至美国,由当时在哈佛大学美术史系任教的巫鸿负责;

1990年

开始酝酿“重复的空间”“深渊集”“手记”系列作品;

1989年

2月,《生生息息之爱》、《不眠的羊与它的家族》(1989年)、《长眠的头颅及守护者》(1989)、《生存与梦想之一》、《生存与梦想之二》、《生存与梦想之三》(1989)、《生存与梦想之四》(1989)共7幅“遗梦集”系列作品参加由高名潞、栗宪庭等人主持,在中国美术馆举办的“中国现代艺术展”;

5月,首次个展“张晓刚个展”在四川美术学院陈列馆举办,展出“遗梦集”系列作品,共35幅,展览持续两天,后因故撤展;

8月,《明天将要来临》入选在四川省美术馆举办的“庆祝中华人民共和国成立四十周年四川省美术作品展览”;

10月,应西班牙大使馆文化处邀请,拟在北京智化寺举办“张晓刚在智化寺画展”,开展前一天因故停展;

1988年

10月,《生生息息之爱》、《阴阳交替》等参加由吕澎策划,在四川省美术馆举办的“西南现代艺术展”;

11月22日,列席参加由批评家高名潞在安徽黄山市屯溪江心洲宾馆策划组织的“黄山会议”(即“88中国现代艺术创作创造研讨会”),结识了来自全国各地的艺术家及批评家;

12月13日,收到“中国现代艺术展”筹备委员会的参展邀请;

1987年

5月,油画作品《山的女儿》(1984)参加在纽约Javits Convention Center举办的“中国当代油画展”;

10月,《月光下的山丘与生灵》参加由中国美术家协会四川分会举办的“1987·四川油画展”,并获得优秀作品奖。之后在参加全国油画展时被淘汰;1986年

从铃木大拙和弗洛姆的《禅与心理分析》中受到启发,对东方神秘主义、禅宗思想及中国古代绘画等产生兴趣,从对中国传统文化与西方现代文化的探索比较中,寻找自己的艺术方向和位置。开始创作纸本油画作品“遗梦集”系列;

9月,正式入职四川美术学院,执教美术教育系;

10月-12月,与毛旭辉、潘德海、叶永青等人在昆明创立“西南艺术研究群体”,在云南省图书馆、重庆四川美院等地举办了“新具象”第二、三、四届作品及图片展。期间在重庆四川美院举办的“新具象第四届巡回学术活动展”,开幕第一天因故停展;1985年

5月,《山的女儿》(1984)入选在中国美术馆举办的“前进中的中国青年美术作品展览”;

6月-7月,与毛旭辉、潘德海、侯文怡、张隆等先后在上海、南京两地自费举办展览,取名“新具象”;

11月,《撒尼少女》等参加在美国佛罗里达州美术学院画廊举办的杨千、秦明、张晓刚三人联展Chinese Visions: Works by Three Young Artists from Mainland China(中国之幻——来自中国的三位年轻艺术家);1984年

年初,因饮酒过量在昆明市中医院住院,期间创作完成素描集《黑白之间的幽灵》共16幅。出院后,创作完成纸本油画作品“充满色彩的幽灵”系列;

8月,《晚风》(1984)参加“庆祝中国人民共和国成立三十五周年云南省美术作品展览”;1983年

年初,开始集中阅读西方现代艺术理论、西方现代哲学、文学。对存在主义哲学、荒诞派戏剧及超现实主义的理论和作品尤为感兴趣。艺术上特别喜爱17世纪西班牙艺术家埃尔·格列柯;

春天,随昆明电视剧《明姑娘》剧组在云南进行拍摄,任职美工,后因在剧目《云南民族歌舞》中的出色表现,获得由昆明市文化部颁发的“昆明市创作剧(节)目调演评奖·服装设计奖”;

秋天,与艺术家毛旭辉、叶永青等朋友多次赴云南的圭山写生;

获奖

2004年获得在武汉、湖北美术学院美术馆举办,由美术文献杂志策划的《武汉首届美术文献提名展》文献奖;

1997年3月应邀赴香港领取由英国Couut's国际当代艺术基金颁发的“当代亚洲艺术新人奖”;

1994年四幅《大家庭》组画作品,取名《血缘——大家庭》参加巴西《第22届圣保罗双年展》,获铜质奖;