2019年8月18日到11月14日,旧金山公共图书馆举办了一场大型当代中国艺术展“穿越分界 -视觉语言的艺术”。展览由美国大学中国艺术家学会组织,迟迅教授策划,并得到众多联合策展人的慷慨支持。联合策展人包括任喆教授,计宇教授,张伟民教授,徐瑞鸽教授,沈达教授,策展人李迪,周洪涛教授,肖勇教授,李嫣教授和书籍设计名家韩湛宁。

徐冰作品 - 艺术为人民

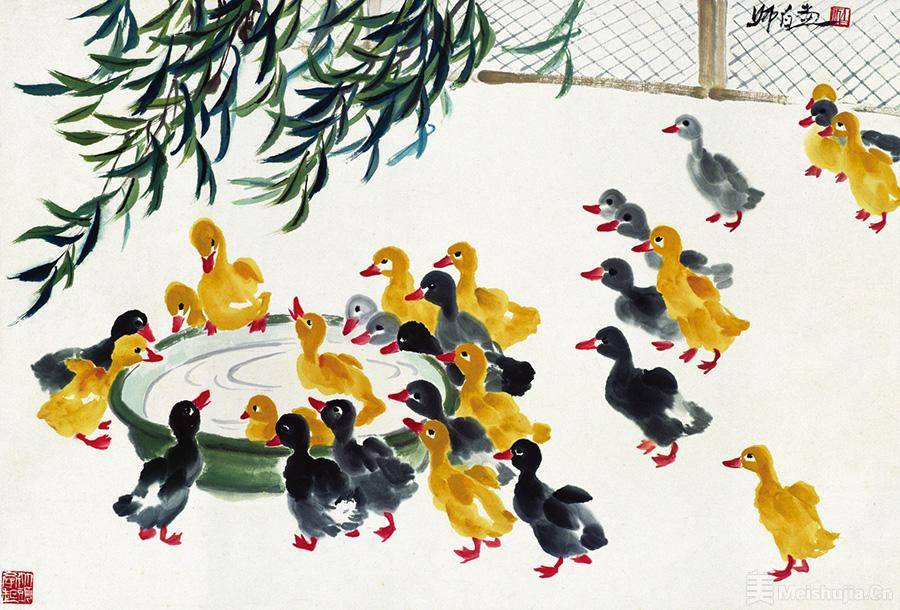

该展览探索了一支中国当代艺术的重要流派—书面语言和视觉艺术的交汇点。鉴于中国艺术历史中的水墨画,诗歌和书法之间的紧密联系,当代的中国视觉艺术家继续探索着中国书写系统中的视觉形象与语义价值之间的关系。本次展览的作品还将书籍作为审美对象和社会文化技术的载体进行探索。此外,“汉字之美 -全球青年设计大赛”这个已经遍布世界各地的比赛中的获奖作品,也将成为展览的重要组成部分。当我们进入全球化和技术激进转型时代时,新的文化形式与写作创新会与不同的写作系统相对应。有趣的是,艺术家将处于这些变化的最前沿,因为他们重新构建了旧的系统,开放的新视角,聆听汉字的内在声音以及这些汉字的含义。

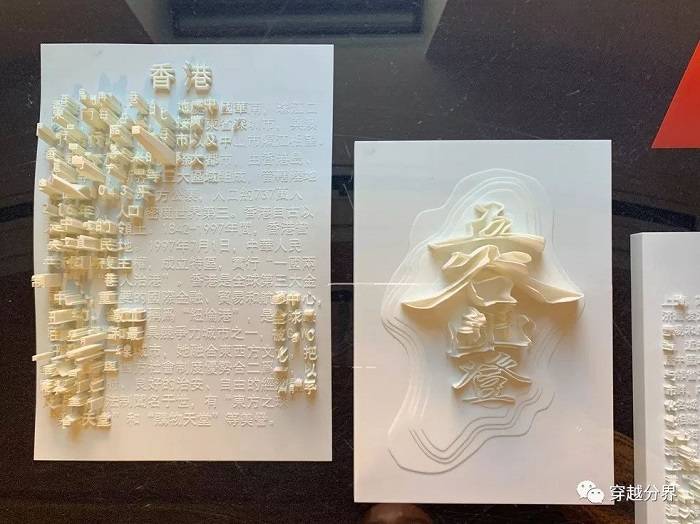

周洪涛作品 - 文本景观

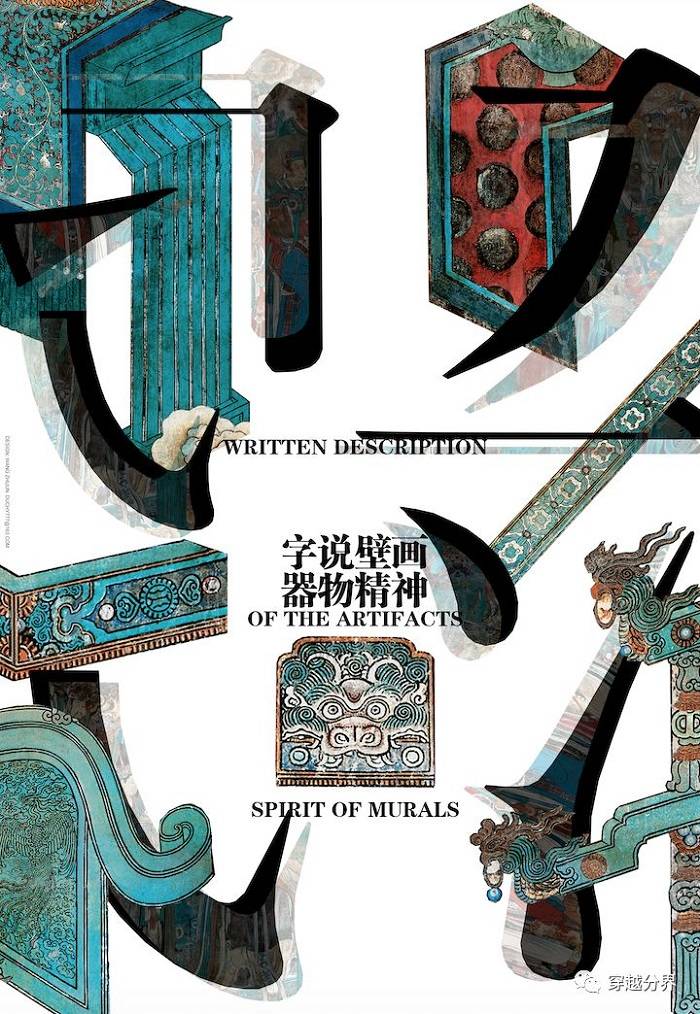

王志俊作品 - 字说壁画 器物精神

展览中的艺术作品大致分为几个不同的探索领域:

1. Sinographonic(探索写作与声音之间的关系):徐冰的作品属于这一类。他著名的“新英文书法”创造了一种新的英文字体,将26个标准罗马字母转换为近似中国传统书法的形式。通过在这个视觉层面的中英文二元书法,徐冰的作品质疑着传统文化的预期我们“看”语言的方式。张伟民的的纪录片《女书》则记录了中国一种独特的标音文字,每个字符代表一个音节。徐瑞鸽的“诗的解剖”将一首著名古诗的音调韵律同时转化为声音和图形。

梁蓝波作品 - 印迹

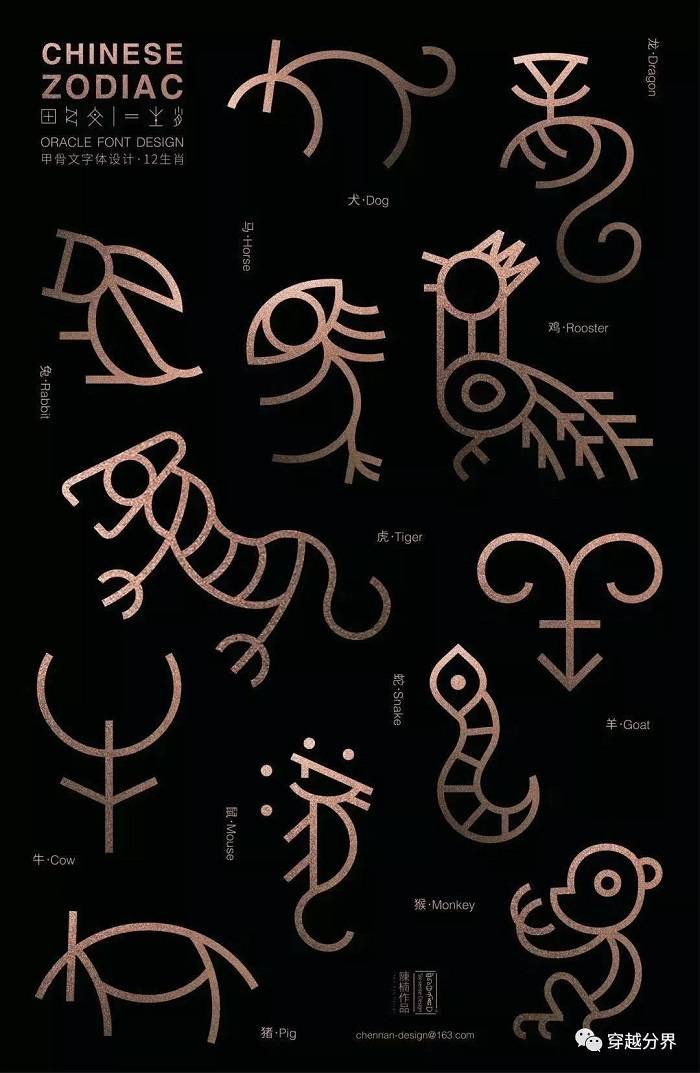

2. Sinographic(探索汉字的纯粹图形的性质):陈楠的字体设计—甲骨文及其衍生设计是第二类艺术品的完美例子。他的作品将汉字形象渲染成叙事故事。

陈楠作品 - 甲骨文

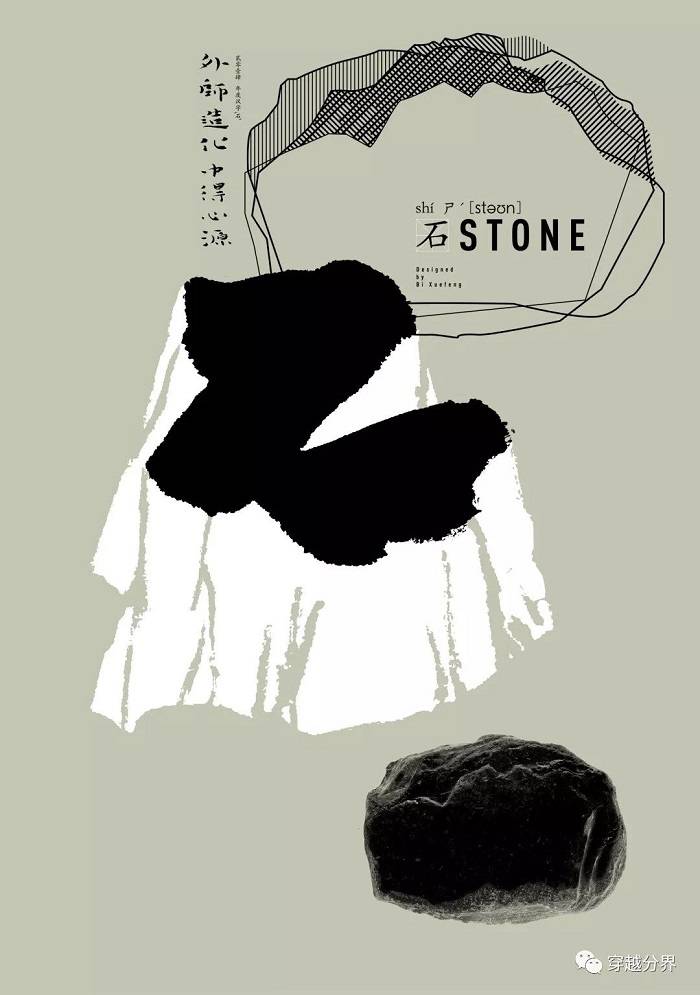

毕学峰作品 - 石

3. Sinosemantic(汉字的语言学解读潜力):这一思路在周洪涛作品“Textscapes”的作品中将材质推向极端,它通过3D融合了阅读的触觉,视觉和语音元素。从一个角度看,印刷文字看起来像一个雕塑般的城市景观,但从上到下的角度看起来像汉字。

周洪涛作品 - 文本景观

张晓红作品 - 人

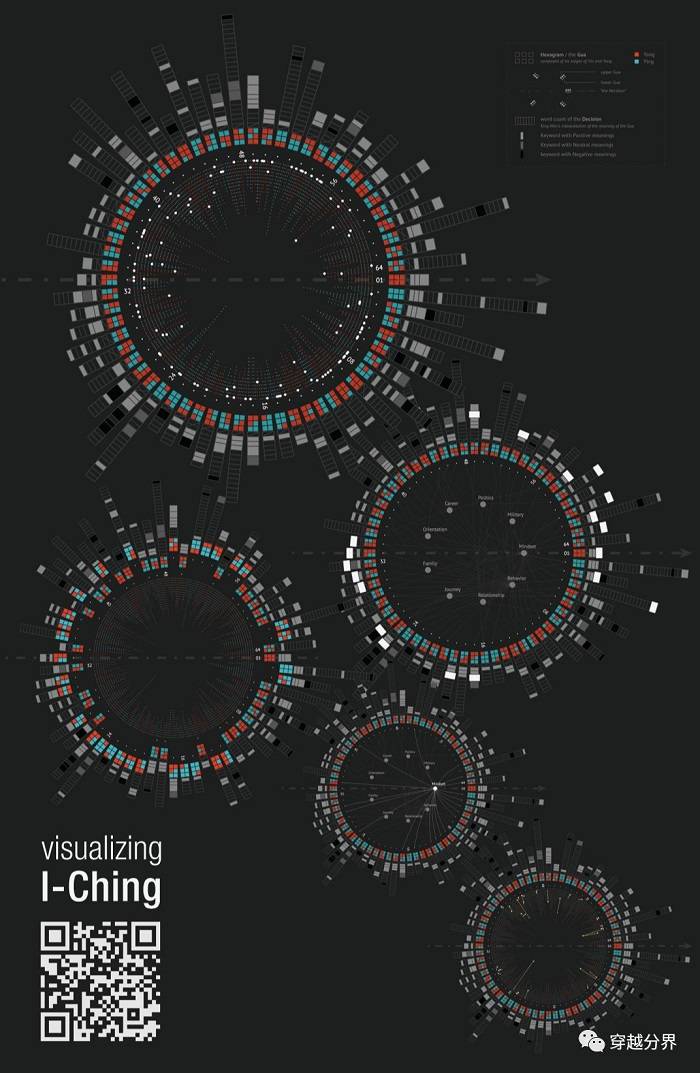

4.中国书写系统与数字交流之间的密切关系:沈达在她的作品《视觉易经》中用不同的图形表现形式来呈现传统的八卦图。这个互动作品试图从卦辞爻辞中关键词出现的频率,文字注解的主题,阴阳卦象的几何图形中探索易经中不同元素之间的规律与动态。

沈达作品 - 易经

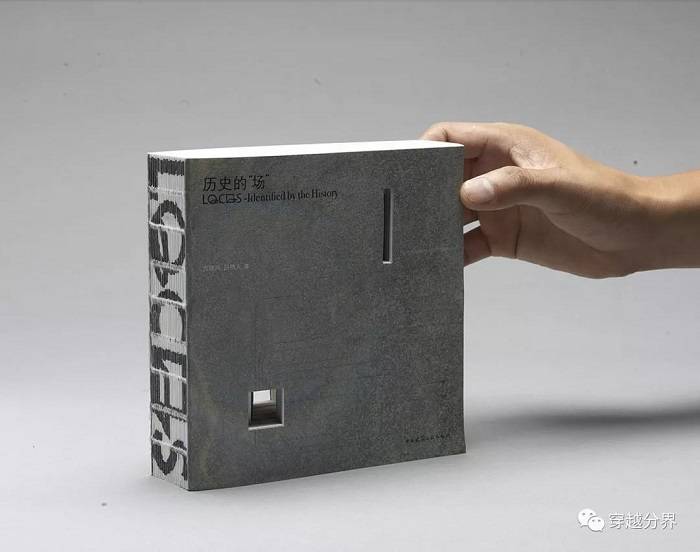

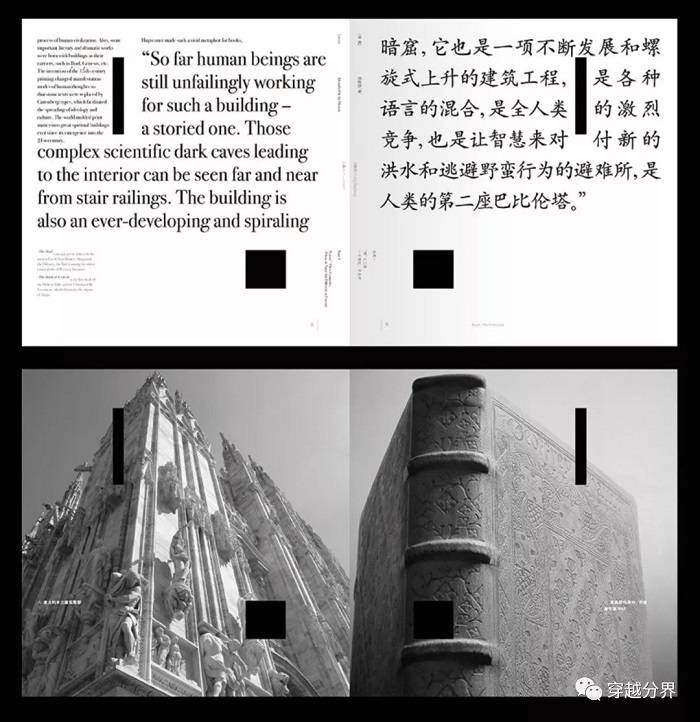

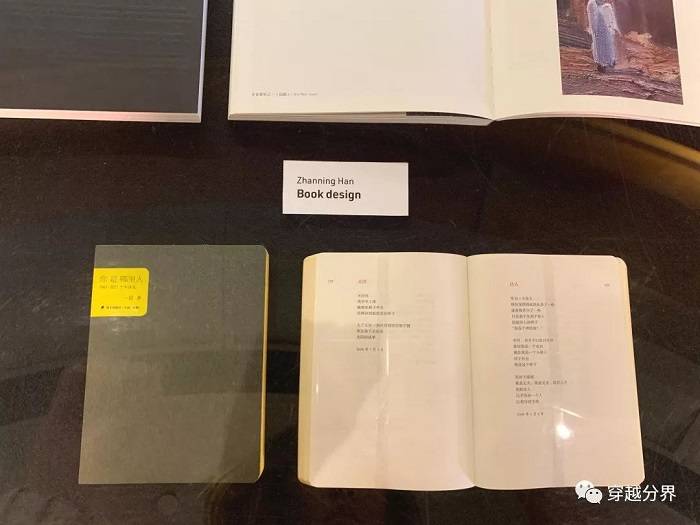

5.书籍设计作为艺术作品:韩湛宁,吕敬人和赵清的书籍设计作品,在表达内容思想的同时,将书籍雕塑化。它们是互动的,易于共享的艺术品,挑战日用品和艺术品之间的界限。

韩湛宁作品 - 你是哪里人

参展艺术家

特邀艺术家

徐冰中央美术学院 肖勇中央美术学院

陈楠清华美术学院

毕学峰中国美术学院

张爱民河北师范大学美术学院

王志俊山西大学美术学院 李谦升、陈志刚、陈勉鹰、王一平 上海大学/上海美术学院 王骁雄同济大学设计创意学院

郑越升新媒体艺术家

麻进独立艺术家

美国大学中国艺术家学会参展艺术家

(排名不分先后)

计宇教授 California State University, Long Beach

刘虹教授 Mills College

张晓红教授 University of Wisconsin, Whitewater

高霞教授 Michigan State University

梁蓝波教授 University of Missouri-Columbia

商徐宏教授 Southern Illinois University

徐瑞鸽教授 Syracuse University

刘勤教授 San Antonio College

张利教授 Purdue University

肖勇教授中央美术学院

周洪涛教授同济大学设计创意学院

迟迅教授 Laguna College of Art and Design

张伟民教授 San Francisco State University

沈达教授 The Ohio State University

任喆教授 Dakota State University

刘君成教授 Franklin and Marshall College

汪业强教授 Washburn University

李迪 -独立艺术家 /国际策展人

著名书籍设计师

(由共同策展人韩湛宁邀请)

吕敬人、韩湛宁、吴勇、刘晓翔、赵清

汉字之美获奖设计师

吕游、杨可心、张笑影、金绣辰(韩国)

宋嵩、韦锦城、靖德森

汉字之美海报设计:张嘉钰 Stella Zhang(美国)

当代艺术研究院(新加坡) 编辑:Meiko

声明:本文为华人艺术网文章,未经协议授权,请勿转载使用。