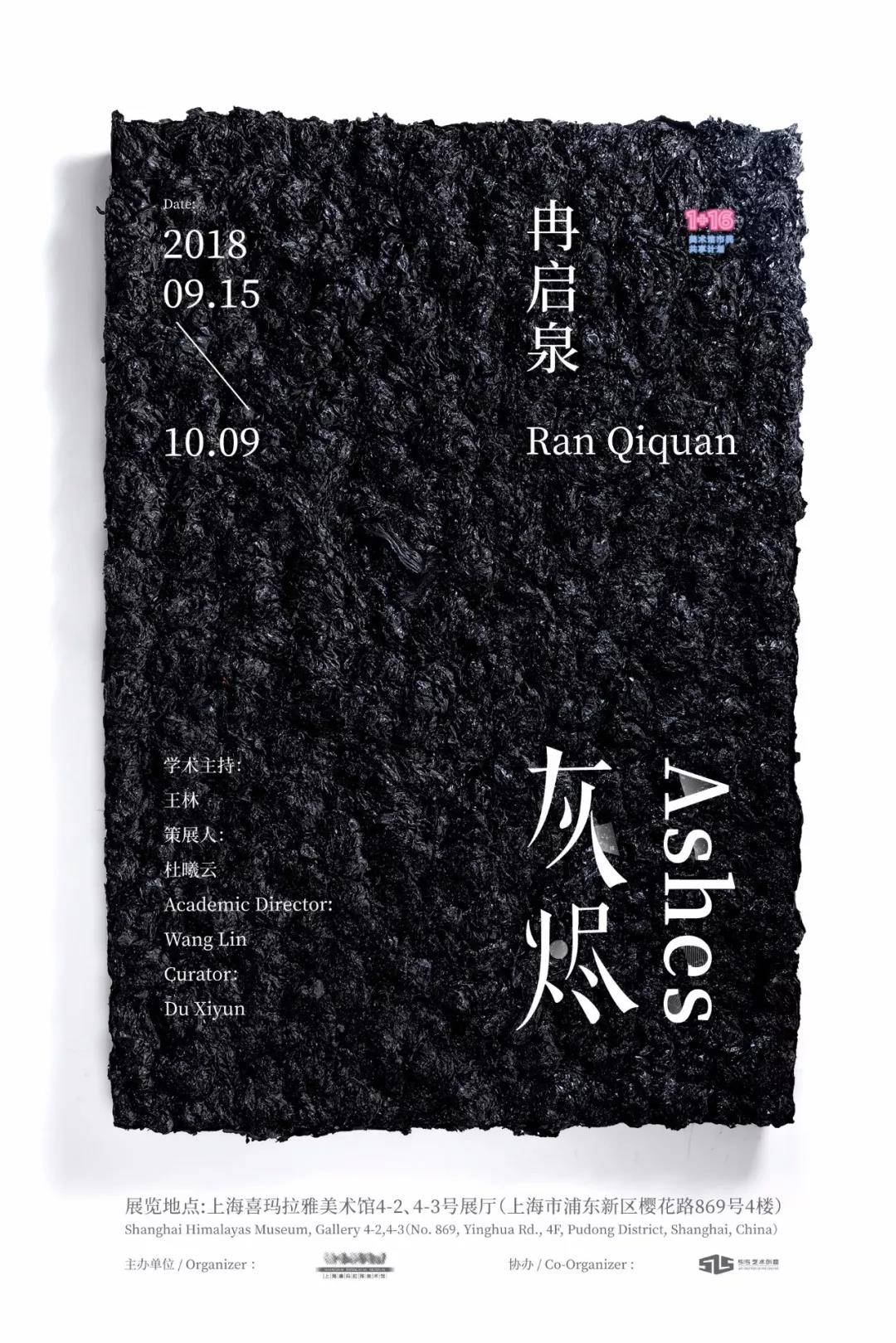

冉启泉:灰烬 Ran Qiquan: Ashes

冉启泉:灰烬

Ran Qiquan: Ashes

展期:2018年9月15日-10月9日

Date: September 15th 2018 - October 9th 2018

开幕:2018年9月15日 16:00

Opening Ceremony: September 15th 2018, 16:00

地点:上海喜玛拉雅美术馆4-2、4-3号展厅

Shanghai Himalayas Museum, Gallery 4-2,4-3

上海喜玛拉雅美术馆将于9月15日开启艺术家冉启泉的个展《灰烬》。纸作为承载人类文明且具有象征涵义的媒介,艺术家运用纸质材质、或极富张力的色彩、或如同烧焦般的残骸讲述视觉故事。从二维到立体,鲜花、诗意、个体和命运,在灰烬当中不言自明。展览将展出艺术家19件纸质综合材料作品,并包含多件艺术家2018年的最新创作。

浴火游戏——冉启泉的纸灰

文/杜曦云

所谓“艺术家”,首先是喜爱表达的人,对表达的喜爱驱动着他们不断表达,渐入佳境。

对表达的喜爱,又首先是对语言的喜爱,在拨弄语言时,语言牵引出他们的体验、思考、美学趣味等,但语言的属性又限定着这些表达。

保罗·克利(Paul Klee)说:“用一根线条去散步”,是对这种状态的生动描述。

2010年,冉启泉把一卷卷卫生纸的纸芯抽出一截来,按照等距离的方式排列成一幅“绘画”。抽取纸芯造成的心理悸动、纸卷井然有序的排列组合方式等,让这件洁白轻柔的作品带有明显的形式主义、几何抽象艺术趣味,散发着直观的装饰性美感。之后,冉启泉持续用纸来做作品,直到当下。

当代艺术一方面是在表达方式、材料方面无边的解放——任何方式、材料都可以;另一方面是对“观念”水准的无限苛求——不是手艺的竞赛,是智慧的较量。

冉启泉对纸的情有独钟,应该有多方面的原因,比如他长期在报社工作。这些年来所有作品都用纸做材料,这是明显的形式主义艺术模式。

但从他最初的纸质作品到现在,能看到:从对纸这一特定材料的偏爱开始,在使用纸和被纸限定的过程中,复杂的生存体验和对很多问题的思考,从他的内心渐次成形。

起初,一沓沓不同材料的纸,被裁纸机裁切成长条后,如同一笔笔弯弯曲曲的长笔触,堆砌成肌理复杂的二维平面。

柔软的一沓沓纸张,厚度不一、弯曲度各异,作为基本的词汇,在冉启泉设置的矩形框架内,演化出多彩的篇章。这批类似抽象绘画般的作品,在最开始阶段是装饰性的,愉悦着视网膜。

奥秘在行动中才会向人敞开,当冉启泉在长期触摸纸张的过程中,揣摩出这种独特语言越来越丰富的表现力后,这一系列作品逐渐呈现出更丰富的趣味和更深长的意味来,一幅幅作品如同一篇篇札记,在行动者和纸张互相碰撞互相控制的过程中,因缘际会地生长出来。

回顾这批作品,它们可谓是冉启泉在形式方面的尽情实验期:各种材质的纸张逐一入场,各种迥异的曲线之间复杂缠绕,各种色系恣肆渗透,各种表达目的轮番演练。

在这些二维的实验平台上,他自己也有意无意的体验了一次艺术史的发展逻辑:意图在材料的独特性上占一席之地,尝试在视觉样式方面有所创新,从追求纯然的视网膜愉悦发展到表达生命感悟,美学趣味从偏于本土和古典过渡到国际化和当代。

这个广泛尝试各种方向和趣味的阶段,是一个不断做加法的阶段。当充满好奇的狂奔到一定地步,过足了瘾后,是一个做减法的过程:对自己来说,什么是最重要的?冉启泉由此进入了新的阶段。

王尔德在狱中书中写到:“悲伤是人类所能企及的最高情感,生命的奥秘就是痛苦。快乐是给美丽的身体,但痛苦是给美丽的灵魂。”

但他也说:“我敬佩简单的快乐,那是复杂的最后避难所。”

人是文化的容器,文化让人复杂,让人的痛苦感远超于其它动物,这是作为文化动物难逃的宿命。

生活在当代中国的人,是生活在正在向现代性转型的远东大国的人,这种充满变量的转型,随时涌动着无数奇观,所有人都被裹挟其中欲罢不能,不管是懵懵懂懂还是清醒自觉。这种处境中的痛苦感,往往如影随形,不时从心底泛起,对常人来说是如此,对敏感者来说更是如此。

2014年以后,冉启泉的作品几乎都和这种处境中的痛苦气息相通,因为他所有的作品虽然依旧用纸作为材料,但这些纸都成为被火焚烧后的灰烬。经历了广泛尝试各种可能性的形式主义阶段后,他的注意力开始聚焦于个人体悟的表达。

纸被焚烧后灰飞烟灭,曾经鲜活坚固之物在浴火后荡然无存,这是常识。

但熟悉纸的各种属性的冉启泉,用特殊的材料和技术把纸张燃烧后的灰烬固定了下来。纸烧成灰但又能挺立长存,这种方式是出人意料的,给人以奇妙感。

暗黑色的灰烬,是经历高温后残存的遗骸,这让人油然而生悲意。通过灰烬这种独特的方式,他的悲情开始了连绵不断的释放。